Ohne ein Netzteil ist der Betrieb eines Computers unmöglich. Jedoch reicht in vielen Fällen ein altes PC-Netzteil mit niedriger Watt-Leistung nicht mehr aus, da insbesondere die neuesten Generationen von Grafikkarten und CPUs erheblich mehr Watt vom Stromgeber fordern. Daher zeichnet sich der aktuelle Trend hin zum 1.000-Watt-Netzteil und zum neuen ATX 3.0 Standard ab. Diese Stromgeber sind in der Lage, sowohl für die aktuell neueste Hardware als auch für zukünftige Grafikkarten, CPUs und andere Komponenten ausreichend Leistung bereitzustellen. In unserem 1.000-Watt-Netzteil-Test präsentieren wir die besten von uns getesteten 1.000-Watt-Netzteile mit ATX 3.0 Standard. Außerdem finden Sie bei uns eine Rangliste und eine ausführliche Kaufberatung.

Secretlab Frühlings-Angebote

Bei Secretlab laufen ab sofort die Frühlings-Angebote! Noch bis einschließlich 7. Mai gibt es unter anderem höhenverstellbare Tische im Bundle mit einer Magpad-Unterlage, Gaming-Stühle in tollen Designs und Zubehör wie Stuhl-Skins, Rollen, Fußauflagen, witzige Lendenkissen und vieles mehr mit Preisnachlässen von bis zu 200 Euro. Reinschauen lohnt sich!

Asus ROG Strix 1000G Aura Gaming

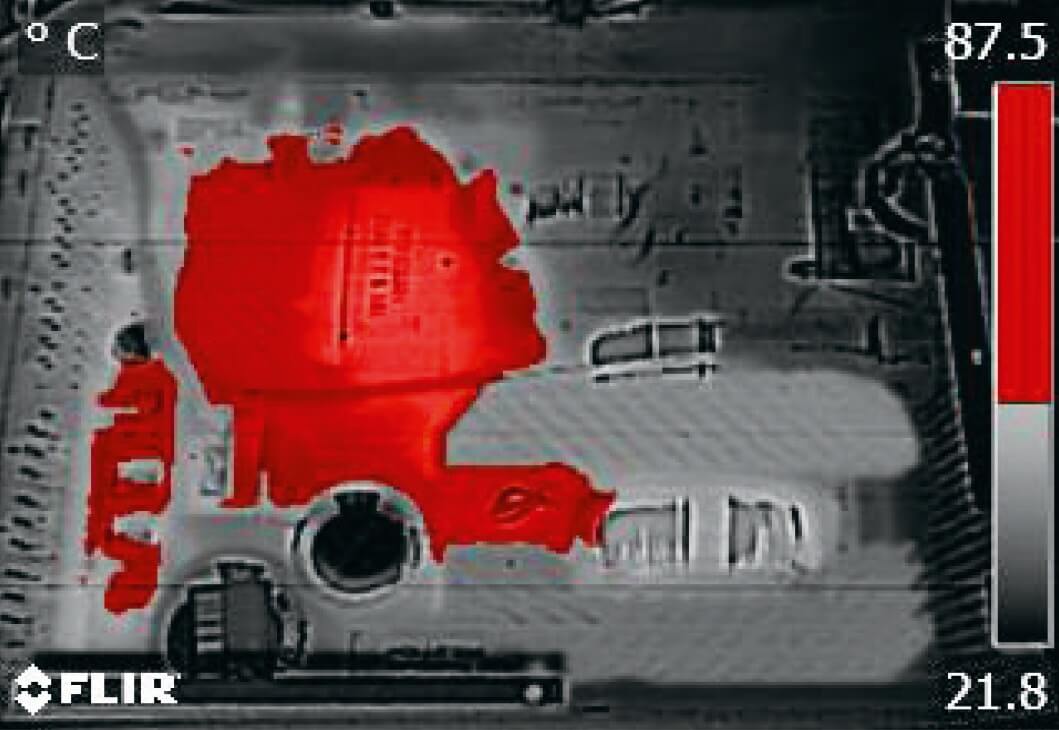

Eines muss man Asus lassen, der Hardware-Vollsortimenter liefert im High-End-Bereich einfach Top-Netzteile ab und das neue Asus ROG Strix 1000G Aura Gaming ist genauso ein Vertreter. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Der Preis von ca. 220 Euro für ein Gold-Netzteil mag zweifellos hoch sein, jedoch erkämpft sich das 1.000-Watt-Netzteil von Asus seinen Spitzenplatz im Vergleichstest nicht allein durch sein ansprechendes Design, sondern durch überzeugende technische Leistungen. Die Restwelligkeit bleibt konstant unter 20/15 mV auf allen Schienen, was als äußerst vorbildlich betrachtet werden kann. Die Spannungsregulation, eine gewichtete Kombination von Spannungsabweichung, -abfall und Crossload-Szenarien, liegt insgesamt bei nur 0,98 Prozent, was als sehr gut und äußerst strikt einzustufen ist.

Besonders beeindruckend sind die extrem niedrigen Lüfterdrehzahlen, auch unter Belastung und Temperaturanstieg. Im optionalen semi-passiven Kühlungsmodus dreht der gerade mal 120-mm-Lüfter (mit Doppelkugellager) im Test erst bei einer Last von 65 Prozent spürbar auf. Selbst nach 15 Minuten unter Volllast erzeugt der Lüfter des Asus ROG Strix 1000G Aura Gaming nur erstaunlich leise 0,6 Sone, was ideal für Silent-Builds ist, die dennoch auf leistungsstarke Komponenten setzen möchten. Auf der „Kehrseite“ sind jedoch die vergleichsweise kurzen Kabel und begrenzten Anschlussmöglichkeiten zu erwähnen, insbesondere die geringe Anzahl von nur fünf SATA-Steckern. Die Konkurrenz in derselben 1.000-Watt-Klasse bietet einfach mehr, unabhängig von RGB-Beleuchtung und anderen Premium-Extras.

Corsair HX1000i 2023

Corsairs Netzteil-Update war erfolgreich, denn das 2023er-Modell des Corsair HX1000i mit 80 Plus Platinum platziert sich in unserer Testtabelle mit einer Gesamtnote von starken 1,22 neben dem Silent-Tipp Asus ROG Strix Aura Gaming und dem Titanium-Tipp FSP Hydro Ti Pro. Mit einem Preis von ca. 200 bis 240 Euro bietet das 1.000-Watt-Netzteil aber ein längeres Kabelpaket sowie digitale Einstellmöglichkeiten über ein internes USB-Kabel. Mit seiner Länge von 18 cm (auch wenn online anders angegeben) ist das Netzteil für übliche Midi- bis Big-Tower-Gehäuse angedacht. Leistungsmäßig gibt es beim Corsair HX1000i 2023 keine nennenswerten Kritikpunkte – das Platinum-Netzteil zeigt im Test eine vorbildliche Leistung. Sowohl die erfreulich niedrige Restwelligkeit als auch die herausragende Spannungsregulation von 0,68 Prozent überzeugen. Der effizienteste Wirkungsgrad liegt im Lastbereich von 20 (93,3 Prozent) bis 45 Prozent (93,8 Prozent).

Mithilfe der Corsair iCUE-Software-Suite kann die am Mainboard per USB angeschlossene Schnittstelle des Netzteils digital eingesehen werden. Verbrauchswerte, Lüfterdrehzahl und Profileinstellungen sind klar strukturiert. Benutzerdefinierte Lüfterkurven können erstellt werden, vorausgesetzt der Lüfter läuft mindestens mit 40 Prozent, was gerade im Idle-Betrieb eher stören kann. Die Standardkurve erfüllt unter Volllast bei 50-prozentiger Netzteillast mit 0,1 Sone und bei 80-prozentiger Netzteillast mit 0,6 Sone jedoch Silent-Anforderungen, mit Ausnahme der Volllast mit 2,3 Sone. Aufgrund des großzügigen semi-passiven Bereichs von etwa 60 Prozent in unserem Test ist das Corsair HX1000i 2023 auch für leise Systeme eine ausgezeichnete Wahl. Die 2023er-Version des Corsair HX1000i (nicht zu verwechseln mit älteren, teils gleichnamigen Modellen) ist als Platinum-Netzteil eine bärenstarke Empfehlung.

FSP Hydro Ti Pro

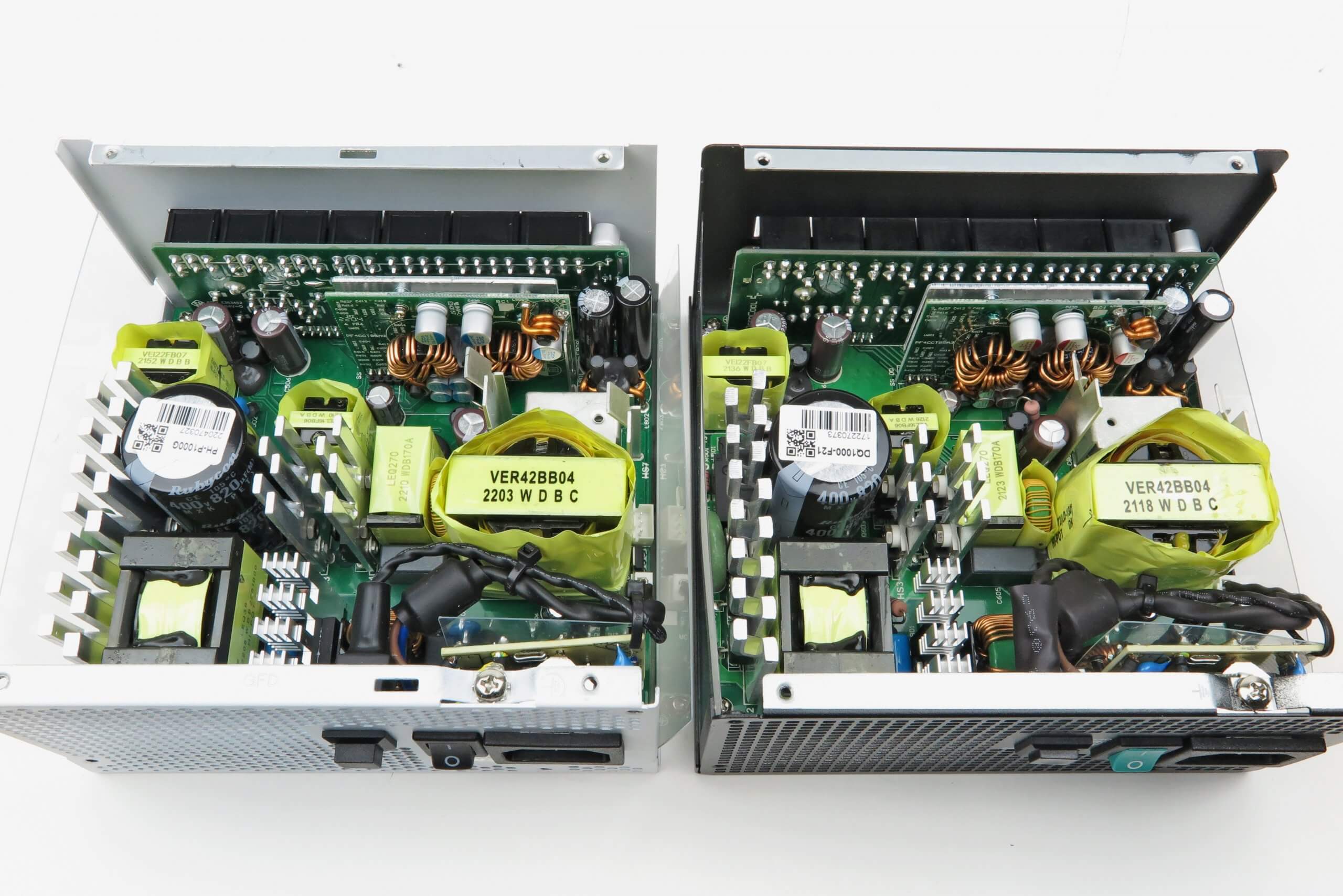

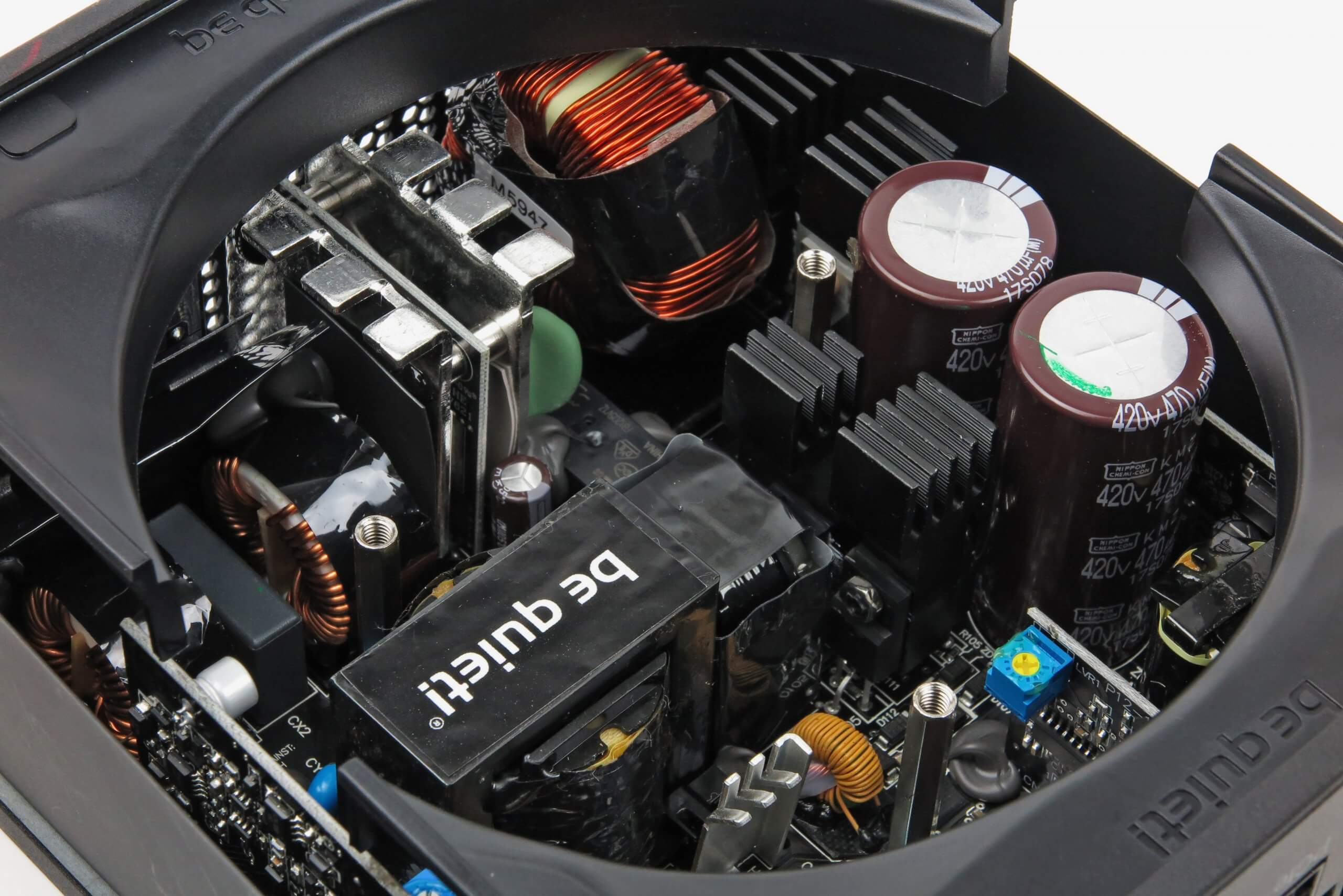

Das FSP Hydro Ti Pro ist als Titanium-Vertreter nicht nur sehr effizient, sondern auch mit hochwertigen Topologien versehen. Im Effizienzverlauf gleichen sich die zwei von uns getesteten Titanium-Netzteile beinahe aufs Haar genau. Während das Be Quiet Dark Power 13 auf eine FSP-Plattform setzt, schickt OEM-Partner FSP mit dem Hydro Ti Pro selbst einen fähigen und um 2,5 cm kürzeren Gegenentwurf für ca. 245 Euro ins Rennen. Die beiden gewählten Primärkondensatoren von Nippon Chemi-Con mit 450 V 680 μF (M) und 450 V 330 μF (M) leisten gute Arbeit – die Hold-Up-Time ist mit 25,94 ms äußerst üppig und weit über den Spezifikationsvorgaben von 16/17 ms. Bei der Restwelligkeit fällt die 3,3-Volt-Schiene mit 31,1 mV etwas auf, denn bei 12 Volt sieht es mit den im Durchschnitt 21,3 mV positiver aus. Das FSP Hydro Ti Pro ist ein durchweg effizientes Netzteil, das jedoch im semi-passiven Modus mit einer relativ starken On-/Off-Lüfterschwankung im Test aufgefallen ist.

Je nach Temperatur und vorheriger Last kann das FSP Hydro Ti Pro also entweder bis zu 75 Prozent Last passiv bleiben oder bereits weit vorher den 135-mm-Lüfter immer wieder zum Anspringen bringen. Unsere Empfehlung: Probieren Sie den semi-passiven Modus eine Weile aus und wechseln Sie bei Bedarf zum aktiven Kühlungsmodus, bei dem der Lüfter stets weiterdreht. In diesem Fall wird nämlich aus den stetigen Anlaufversuchen eine wunderbar leise Lüfterkurve, dank der selbst nach 15 Minuten Volllast (Stressszenario) keine 0,3 Sone durch den Lüfter zu messen sind. So weit runter kommt nicht mal das Asus ROG Strix Aura Gaming mit seinen 0,6 Sone. Bedeutet in der Praxis: Im Gehäuse verbaut ist das FSP Hydro Ti Pro ein hervorragendes, stilles High-End-Netzteil, solange der Lüfter nicht versucht, sich ständig ein- und auszuschalten.

Aktuelle Deals:

Enermax Revolution D.F. X

Enermax haucht der D.F.-Serie mit ATX 3.0 neues Leben ein, und das X-Modell positioniert sich als eine ausgewogene Option zwischen Preis und Qualität, erhältlich für etwa 150 Euro. Um die ARGB-LEDs unter dem Enermax-Branding zu sehen, muss das Enermax Revolution D.F. X in üblichen Gehäusen mit nach unten gerichteter Lüfterorientierung eingebaut werden. Ohne ein Sichtfenster an der Gehäusenetzteilkammer geht der dekorative Effekt verloren. Immerhin besteht die Möglichkeit, die Beleuchtung nicht nur über eine Profiltaste am Heck zu wechseln, sondern auch auszuschalten. Eine ARGB-Steuerung über das Mainboard ist durch ein Kabel möglich. Das Enermax Revolution D.F. X präsentiert sich als Kuriosum. Enermax liefert nicht nur Floppy-Adapter, sondern auch zwei (!) verschiedene 12VHPWR-Kabelvarianten – eine native für die 12VHPWR-PSU-Verbindung (mit vier Sense-Pins) und eine mit zwei sechspoligen Anschlüssen für die klassischen PCI-E-PSU-Buchsen (nur SENSE0/1).

Zudem sorgt der Enermax „Dust-Free-Rotation“-Lüfter nicht für eine stille Umgebung, insbesondere beim Start. Der Lüfter dreht sich für einige Sekunden mit sehr hoher Drehzahl in beide Richtungen, um Staub zu minimieren. On-/Off-Lüfterschwankungen wurden im Test zudem beobachtet. Mit 0,7 Sone bis 2,8 Sone (Volllast) ist das Enermax Revolution D.F. X eher nicht für Silent-Enthusiasten geeignet. Auch bei der Kabelqualität fällt Enermax ins hintere Feld, die gewählten Stecker und Buchsen erfordern spürbar mehr Geduld und Fingerspitzengefühl für den richtigen Anschluss. In Bezug auf die eigentliche Stromleistung gibt es jedoch grundlegend nur Positives zu berichten: Die Gesamteffizienz von etwa 92,3 Prozent für ein RGB-Gold-Netzteil dieser Preisklasse ist beachtlich. Das Single-Rail-Modell mit 87,5 Ampere auf der 12-Volt-Schiene bewegt sich auch bei der Restwelligkeit und der Spannungsregulation (unter 0,85 Prozent) auf einem sehr empfehlenswerten Niveau. Für den Preis von ca. 150 Euro liefert das Enermax Revolution D.F. X insgesamt jedoch ein faires Angebot, solange die kleineren Probleme beim Kauf bewusst sind.

Be Quiet Pure Power 12 M

Ganz klar, wenn Sie auf der Suche nach einem einfachen ATX-3.0-Netzteil sind, das zuverlässig funktioniert und Ihren Geldbeutel schonen soll, dann ist das Be Quiet Pure Power 12 M 1000W genau das Richtige für Sie! Be Quiet hat bewusst (und wahrscheinlich auch aus Kostengründen) auf einen semi-passiven Kühlmodus verzichtet, aber dafür ist der Preis von knapp 150 Euro für die von uns getestete 1.000-Watt-Version äußerst fair. Das 1000-Watt-Netzteil ist das einzige Modell in unserem Test mit einem Multi-Rail-Design (mit 46 und 42 Ampere), obwohl dies in der Praxis kaum einen spürbaren Unterschied macht. Zum Beispiel verwendet der 12VHPWR-Anschluss zwangsläufig beide Schienen, und andere Kombinationen sind kaum besser. Multi-Rail-Netzteile werden immer seltener, auch wenn sie theoretisch sicherer sind (zum Beispiel beim schnelleren Auslösen von Schutzschaltungen bei einem einseitigen Fehler, je nach Leiterbahnen des Verbrauchers).

Die Primärkondensatoren des Be Quiet Pure Power 12 M 1000W sind zwei kostengünstigere, aber dennoch solide Elite-Modelle mit 400 V und 470 μF (M), die die übliche Temperaturgrenze von 105 °C problemlos erfüllen. Die Spannungsregulation (ausgezeichnet und präzise mit 1,25 %), die Effizienz von 88,6/92,4/93,0/90,2 % (Effizienz 10/20/50/100 % bei 230 V), die Restwelligkeit (29,6 ms auf der 12-Volt-Schiene, weit unter der Spezifikationsgrenze von 120 ms) sowie die Hold-Up-Zeit (19,6 ms) geben keinen Anlass zur Kritik. Der 120-mm-Lüfter mit Kugellager dreht sich bis zu etwa 50 Prozent Last mit 720–740 U/min und erzeugt in unseren Messungen lediglich 0,2 Sone, was als angenehm leise betrachtet wird. Dass er selbst bei 80 Prozent Last nur 0,4 Sone erreicht, ist beeindruckend. Bei Volllast steigt die Lautstärke auf 1,7 Sone, was immer noch akzeptabel ist.

1.000-Watt-Netzteil: Benötigen Sie jetzt schon ein ATX-3.0-Modell?

Im Segment der Netzteile für den Rechner herrscht Umbruchstimmung. Mit Intels neuer ATX-3.0-Spezifikation und den noch kommenden PCI-E-5.0-GPUs wird ein ganz neues Zeitalter eingeläutet. Doch müssen jetzt wirklich schon auf ATX 3.0 aufrüsten? Um es kurz zu machen: die gute Nachricht für Gamer lautet, nein, müssen Sie nicht!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenAktuelle Grafikkarten erfordern nicht zwingend ATX 3.0-Netzteile. Das volle Potenzial der Sense-Signale kann erst mit PCI-E 5.0-Grafikkarten ausgeschöpft werden. Dennoch setzen selbst High-End-Grafikkarten von Nvidia wie die Geforce RTX 4090 und RTX 4080 trotz des 12VHPWR-Steckers weiterhin auf den PCI-E 4.0-Standard. Die Zukunft mit echten PCI-E 5.0-Grafikkarten (voraussichtlich frühestens 2024/2025) bleibt abzuwarten.

Wenn Sie bereits über ein zuverlässiges Netzteil verfügen, gibt es keinen dringenden Grund zur Aktualisierung. Bei Neuanschaffungen kann es jedoch sinnvoll sein, direkt auf den neuen Standard umzusteigen, was je nach Hersteller auch unvermeidlich sein kann. So gibt es etwa das Be Quiet ATX 2.52 Pure Power 11 mit 1000 W schon seit einigen Monaten nicht mehr. Sie entdecken eher Alternativen, wie den Nachfolger Be Quiet Pure Power 12 M 1000W, den Sie bereits in unserer auf ATX 3.0-Modellen aktualisierten Testtabelle mit finden und den wir Ihnen hier ausführlich vorstellen. Bei einem ähnlichen oder minimal höheren Preis ist die Wahl eines ATX 3.0-Netzteils jedenfalls eine vernünftige Entscheidung.

Deshalb lieber zum neueren Standard greifen!

Bei Neuanschaffungen lohnen sich neuere Netzteile mit der ATX-Spezifikation 3.0 genauer gesagt dem noch kommenden ATX 3.1 mittlerweile preislich mehr, da diese explizit für anspruchsvollere Szenarien mit höheren Lastspitzen konzipiert sind und direkt mit einem 12+4-Stecker ausgeliefert werden. Netzteile mit ATX 3.1 werden voraussichtlich erst in einigen Monaten erscheinen und sich technisch nur minimal von ATX 3.0 unterscheiden.

Ausführliche Informationen rund um Technik, Stromverbrauch und Leistung der neuesten Nvidia-Grafikkartengeneration finden Sie in unserem Ratgeber Grafikkarten von Nvidia Geforce

1.000-Watt-Netzteil: allgemeine Informationen

Nachdem wir Ihnen unsere Top 5 der 1.000-Watt-Netzteile ausführlich vorgestellt und Sie beim Thema ATX-3.0-Netzteil und PCI-E-5.0-GPUs auf den neuesten Stand gebracht haben, liefern wir Ihnen nun grundlegende Basisinformationen zu Netzteilen für den Rechner. Weitere Details zum Thema Netzteil für den Rechner finden Sie auch in der ausführlichen Online-Netzteil-Kaufberatung bei den Kollegen der PCGH.

Spannungsregulation beim PC -Netzteil

Um die Qualität der Spannungsstabilität eines PC-Netzteils zu bestimmen, werden der Abfall der Spannung über den gesamten Lastverlauf sowie die Spannungsabweichung von der Idealspannung gemessen. Je kleiner diese beiden Messwerte sind, umso besser.

Die 12-Volt-Leitung, welche der Versorgungskanal für Grafikkarte und CPU ist, ist im Vergleich zu den anderen Stromleitungen besonders wichtig. Je stabiler die 12-Volt-Spannungsregulation ist, desto eher kann man über kleinere Ungenauigkeiten bei den 3,3- und 5-Volt-Verbindungen hinwegsehen. In unseren Tests bewerten wir deshalb Abweichung und Abfall der Spannung gewichtet. Sogenannte Crossload-Szenarien, bei denen die verschiedenen Spannungsleitungen stark ungleich belastet werden, stellen das Netzteil noch einmal deutlich härter auf die Probe. Auf diese Weise ist es uns möglich, die Spannungsstabilität von PC-Netzteilen umso präziser zu bewerten.

Das bedeutet Restwelligkeit bei einem 1.000-Watt-Netzteil

Computer nutzen nicht den Wechselstrom, wie er aus der Steckdose kommt, sondern benötigen Gleichstrom. Also muss der Netzstrom für den Rechner gleich gerichtet werden. Wechselstrom heißt, dass der Strom seine Polung (Richtung) in regelmäßiger Wiederholung wechselt, man kann sich den Spannungsverlauf wie eine Sinuskurve vorstellen. Beim Umwandeln des Stroms in Gleichstrom bleibt dabei ein Rest an Wechselstrom im Gleichstrom übrig, der als Restwelligkeit oder auch kurz Ripple bezeichnet wird.

Wenn zu viel von dieser Restwelligkeit vorhanden ist, kann dieses die Komponenten in Ihrem Rechner über die Jahre schneller altern lassen. Deswegen werden in PC-Netzteile viele Kondensatoren eingebaut, deren Aufgabe es ist, die Restwelligkeit „abzuflachen“. Im Grunde fungieren diese Kondensatoren wie eine Planierraupe, welche eine unebene Buckelpiste begradigt. Bei zu hoher Restwelligkeit leidet übrigens nicht nur das Netzteil selbst, sondern auch die angeschlossene Hardware – der Teileverschleiß wäre hier deutlich höher.

Die Restwelligkeit kann außerdem im Rechner nicht genutzt werden und ist deshalb verschwendete Energie, weswegen man unter anderem wegen steigender Wirkungsgrade den Ripple möglichst gering halten will und sollte. Die Restwelligkeit ist zudem einer von vielen Indikatoren für die Belastung der Komponenten. Je niedriger der Wert ausfällt, desto gleichmäßiger und effektiver ist der Nutzen. So muss der Wert bei der 12-Volt-Schiene zertifiziert weniger als 120 mV betragen. Bis auf wenige Ausnahmen liegt dieser Wert in der Praxis aber deutlich tiefer, meist im 50er- bis 20er-mV-Bereich.

Was sind Stützzeit und Power-Good-Signal?

Die Stützzeit (auch Hold-Up-Time oder Überbrückungszeit, als Teil des Housekeepings) ist jene Zeitspanne, in der das Netzteil nach einem plötzlichen Aus- oder Spannungsabfall eine konstante Spannung und damit die Hardware gewissermaßen am Leben halten kann. Es handelt sich dabei um Sekundenbruchteile, vorgesehen sind 16/17 ms oder mehr, in denen der Rechner Instabilitäten bei ruckartigen Stromproblemen verhindern kann.

Auf diese Weise können Schwankungen im Stromnetz abgefangen oder die Umschaltzeit bei unterbrechungsfreien Netzteilen abgefedert werden. Wenn das Netzteil eine konstante, passende Spannung an das Mainbaord liefern kann, wird das sogenannte Power-Good-Signal erzeugt. Der Name „Power Good“, also „Stromversrogung passt“ erklärt sich damit von selbst. 1 ms bevor die Spannung unterschritten würde, muss das PG-Signal durch Abschalten signalisieren, dass die Spannungen fehlerhaft sind.

Die Länge der Hold-Up-Time wird vor allem von der Kapazität der großen Primärkondensatoren bestimmt. Die Größe der Kondensatoren und die Stützzeit hängen direkt miteinander zusammen. Billige Netzteile sparen gerne an teuren Kondensatoren, worunter oft das gesamte Netzteil qualitativ leidet.

Jede Menge Angebote zu Games, Technik, Heimwerken und Hardware finden Sie auf unserer PCGH-Deals-Seite!